Blog

Entries in Axel Steiner (4)

August 25, 2025 at 15:49 | von

August 25, 2025 at 15:49 | von  Sigrid Dauth | in

Sigrid Dauth | in  Artenschutz,

Artenschutz,  Buchvorstellungen,

Buchvorstellungen,  Fortbildungen,

Fortbildungen,  Naturschutz,

Naturschutz,  Projekte,

Projekte,  Wissen

Wissen Rote Liste und Verzeichnis der Schmetterlinge Baden-Württembergs 2025

Ein Beispiel für in Baden-Württemberg ausgestorbene Sorten ist der Glockenblumen-Scheckenfalter (Melitaea phoebe). Quelle: Robert Trusch

Ein Beispiel für in Baden-Württemberg ausgestorbene Sorten ist der Glockenblumen-Scheckenfalter (Melitaea phoebe). Quelle: Robert Trusch

In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe und die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg Mitte Mai das Erscheinen der neuesten Fassung der Roten Liste Schmetterlinge Baden-Württemberg mitgeteilt.

Die neueste 4. Fassung der Roten Liste 2025 zeigt deutliche Veränderungen zur Fassung aus dem Jahr 2005 auf. Bei den Großschmetterlingen werden 50,4 Prozent als gefährdet und nur 32,5 Prozent als ungefährdet aufgeführt. Auch die Zünsler werden mit 38,6 Prozent als gefährdet eingestuft. Als Basis für die Bewertungen liegen 1,8 Millionen Datensätze zugrunde, in denen 1.353 Arten ausgewertet werden.

Die Gruppe der Schmetterlinge ist sehr artenreich und zählt aber gleichzeitig wegen der hohen Zahl der gefährdeten Arten zu den am stärksten bedrohten Tiergruppen im Land. Weil sich darunter viele auffallende und dekorative Arten befinden, wird deren Verschwinden und somit das Insektensterben besonders sichtbar, wie Dr. Ulrich Maurer, Präsident der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), bei der Veröffentlichung der neuesten Fassung der Roten Liste besonders hervorgehoben hatte.

Als Datengrundlage dienen über 1,8 Millionen Datensätze (Artenachweise), die in der vom Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe (SMNK) betreuten Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württembergs zur Verfügung stehen. Laut Aussage von Dr. Robert Trusch, Kurator der Schmetterlingssammlung am SMNK, hat sich die Datengrundlage seit der vorherigen Fassung aus dem Jahr 2005 vor allem aufgrund ehrenamtlicher Arbeit mehr als verdreifacht. Auf dieser Grundlage konnten neben den Großschmetterlingen erstmals seit 1979 auch die 209 für das Land nachgewiesenen Zünslerarten eingestuft werden, welche früher den Kleinschmetterlingen zugeordnet wurden.

Im Vergleich mit der Fassung der Roten Liste von 2005 fällt besonders der starke Anstieg der gefährdeten Großschmetterlinge auf. Der Anteil der gefährdeten Arten hat in den 20 Jahren um 16,8 % zugenommen. Besonders die Kategorie "vom Aussterben bedroht " (RL 1) und "stark gefährdet" (RL 2) sind seit 2005 deutlich erhöht. Als ungefährdet gelten derzeit nur noch ein Drittel.

Die Schmetterlinge sind unverzichtbar für den Erhalt der biologischen Vielfalt, da sie aufgrund ihres Artenreichtums und ihrer Anpassung an fast alle Lebensräume eine wichtige Funktion als Bestäuber haben und Nahrungsgrundlage für andere Arten sind!

Die Hauptursachen für die negativen Entwicklungen liegen in den immer weniger vorhanden Biotopen und in der intensiven Landnutzung. Ein Großteil der Schmetterlinge ist auf bestimmte bestimmte Lebensräume und Nahrungspflanzen spezialisiert, wobei beides sowohl den Ansprüchen der Raupen als auch der Falter genügen muss. Dabei sind viele Arten auf Bedingungen angewiesen, die sie nur in seltenen und häufig sehr kleinen Biotopen wie Magerrasen, Mooren oder Nasswiesen finden. Zusätzlicher Druck wird durch Veränderungen der Lebensraumqualität durch Gehölzaufwuchs, Stickstoff- und Pestizideinträge oder durch Aufgabe der gewohnten Bewirtschaftung auf die Arten ausgeübt.

Doch es gibt Verlierer, Gewinner und Wiederentdeckte. Die Biotopspezialisten Flockenblumen-Scheckenfalter (siehe in unserem Artenportrait aus dem Jahr 2014) und der Küchenschellen-Waldrebenspanner sind Bewohner von Halbtrocken- bzw. Trockenrasen in Weinberglagen zählen wohl leider zu den mittlerweile ausgestorbenen Arten.

Zu den ungefährdeten Arten, die weniger anspruchsvoll und wärmeliebend sind, gehören der Karstweißling und die Dunkelbraune Brombeereule. Sie konnten ausgrund des des Klimawandels wieder neu nachen Baden-Württemberg einwandern und bereiten sich aktuell rasch aus.

Arten, die noch in 2005 als ausgestorben galten und derzeit wieder gefunden werden, machen Hoffnung. Dazu zählt die Hofdame, ein Bärenspinner der 2019 auf der Schwäbischen Alb wiederentdeckt und seither mehrfach bestätigt wurde.

Im Gegensatz zu dem Schäden in Gärten verursachenden, invaliden Buchsbaumzünsler sind die meisten heimischen Zünsler wenig bekannt, wie der aus den meisten Großlandschaften Baden-Württembergs nachgewiesene, aber stark gefährdete (RL 2) Schwarz-weiße Fleckenzünsler (Anania funebris). Quelle: Robert Trusch

Im Gegensatz zu dem Schäden in Gärten verursachenden, invaliden Buchsbaumzünsler sind die meisten heimischen Zünsler wenig bekannt, wie der aus den meisten Großlandschaften Baden-Württembergs nachgewiesene, aber stark gefährdete (RL 2) Schwarz-weiße Fleckenzünsler (Anania funebris). Quelle: Robert Trusch

Doch wie können gefährdete Arten gesichert werden?

Dass Massnahmen wie sie im Rahmen des Artenschutzprogramms des Landes seit 1993 für alle Schmetterlinge durchgeführt werden zum Schutz einzelner Populationen wirksam sind, zeigt die aktuelle Fassung der Roten Liste. So konnte der Fortbestand des stark gefährdeten Enzian-Ameisenbläulings in der Umgebung von Gültlingen mittels Beweidung durch Schafe (!) gesichert werden.

Da viele gefährdete Schmetterlingsarten inzwischen nur noch in Naturschutzgebieten zu finden sind, kommt diesen Gebieten eine zentrale Rolle für den Erhalt der Schmetterlingsvielfalt zu.

Dr. Robert Trusch fordert deshalb:

"Neben einer optimalen Pflege braucht es weiträumige Pufferbereiche um diese Gebiete. So können schädliche Einträge von Stickstoff und Pestiziden verhindert werden. Damit beitet sich die Chance auf eine Wiederbesiedelung der Kulturlandschaft mit den in den Naturschutzgebieten vorhandenen wertvollen Arten."

Hintergrundinformationen zur Roten Liste 2025:

Ein sogenanntes Rote-Liste-Team bestehend aus 12 Personen hat im Auftrag der LUBW mit großem Aufwand fast 2 Milli0onen Funddaten ausgewertet. Als Quellen wurden zahlreiche Erhebungen aus verschiedenen Projekten sowie von ehrenamtlichen Kartiererinnen und Kartierern verwendet, deren Daten u.a. über die Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württembergs gesammelt wurden. Um vorhande Datenlücken zu schließen wurden zusätzlich im Rahmen der Erstellung der Roten Liste gezielte Kartierungen durchgeführt.

Der Dukaten-Feuuerfalter (Lycaena virgaureae) wird aufgrund kontinuierlicher Arealverluste in der neuen Roten Liste als vom Aussterben bedroht (RL 1) geführt. Quelle: Axel Steiner

Der Dukaten-Feuuerfalter (Lycaena virgaureae) wird aufgrund kontinuierlicher Arealverluste in der neuen Roten Liste als vom Aussterben bedroht (RL 1) geführt. Quelle: Axel Steiner

Vollständige Titelangabe:

Steiner, A. & R. Trusch (2025): Rote Liste und Verzeichnis der Schmetterlinge Baden-Württembergs. IUnter Mitarbeit von T. Bamann, D. Bartsch, S. Hafner, G. Hermann, A. Hofmann, O. Karbiener, J.-U. Meineke, R. Mörtter, E. Rennwald & R. Schick. -

4. Fassung, Stand 31.12.2023. - Naturschutz-Praxis Artenschutz 18, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe, 156 S.

Publikationsdienst der LUBW: Rote Liste und Verzeichnis der Schmetterlinge Baden-Württembergs

Die vorliegende Publikation ist die Fortführung der "Roten Liste der Schmetterlinge (Macrolepidoptera) Baden-Württembergs (3. Fassung)" aus dem Jahr 2005. Diese ersetzt die 20 Jahre lang gültige Fassung. Die neue Rote Liste umfasst 1.353 im Nald etablierte Arten. In der Publikation werden Faunenlisten, Gefährdungssituation und Verbreitung ausgewählter Artren auf dem aktuellsten Kenntnisstand dargestellt. Dabei werden neue Erkenntnisse zu Taxonomie und Ökologie berücksichtigt.

Die 4. Fassung der Roten Liste steht als kostenlose PDF-Datei zum Herunterladen im Publikationsdienst der LUBW bereit oder ist in der gedruckten Fassung für 18,00 EUR zzgl. Versand dort zu erwerben.

Für Rückfragen sind die Pressestellen der LUBW pressestelle@lubw.bwl.de oder des SMNK presse@smnk.de zuständig.

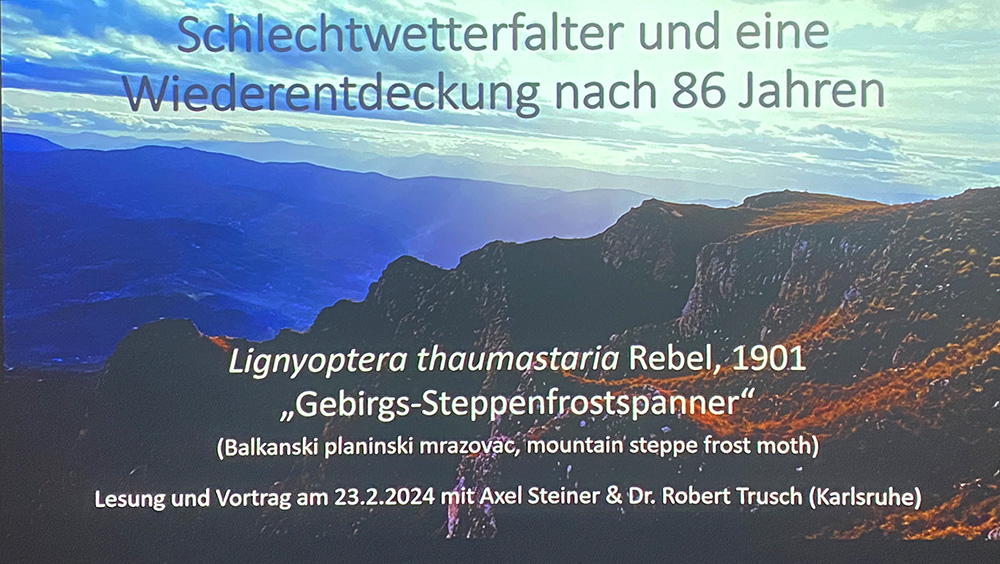

Nachlese: Lesung und Vortrag am 23.02.2024: Schlechtwetterfalter und eine Wiederentdeckung nach 86 Jahren und ein seltener Blick auf einen Teil des Insektenmagazins des Naturkundemuseums Karlsruhe

Schmetterlings-Archivkasten der Sammlung des SMNK, Photo @ Sigrid Dauth

Schmetterlings-Archivkasten der Sammlung des SMNK, Photo @ Sigrid Dauth

Knapp 25 Besucherinnen und Besucher fanden sich am frühen Abend am 23. Februar 2024 im Kleinen Hörsaal im Nymphengarten-Pavillon des Naturkundemuseums Karlsruhe ein um mehr Informationen rund um die Wiederentdeckung des Gebirgs-Steppenfrostspanners (Lignyoptera thaumastaria) von einem Team bestehend aus internationalen Schmetterlingsfachleuten um Robert Trusch vom Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe zu erhalten.

Zur Einstimmung gab Axel Steiner kurzweilig einen Auszug aus seinem Text (veröffentlicht im Lepiforum am 19.01.2022 noch vor der Wiederentdeckung im Jahr 2023) über den Fund eines männlichen Gebirgs-Steppenfrostspanners-Exemplars (Lignyoptera thaumastaria), der von Othmar Werner am 15. Oktober 1901 „auf einem höheren Gebirgszuge südlich von Zepce in Bosnien“ entdeckt und von "Rebel noch im selben Jahr als neue Art beschrieben worden war.

"Das Objekt der Begierde", der Gebirgs-Steppenfrostspanner (Lignyoptera thaumastaria) im Schmetterlings-Archivkasten der Sammlung des SMNK, Photo @ Sigrid DauthSeinen folgenden Vortrag leitete Robert Trusch ein mit interessanten Informationen und Erkenntnissen über die in der Wissenschaftlichen Literatur beschriebene Historie der Entdeckung des Gebirgs-Steppenfrostspanners-Exemplars (Lignyoptera thaumastaria) im Jahr 1904, über das am 2. Oktober 1904 in Montenegro geschlüpfte bis dahin unbekannte Weibchen und über die Biologie dieser besonderen Falter im Allgemeinen, die Robert Lunak beschrieben hatte.

"Das Objekt der Begierde", der Gebirgs-Steppenfrostspanner (Lignyoptera thaumastaria) im Schmetterlings-Archivkasten der Sammlung des SMNK, Photo @ Sigrid DauthSeinen folgenden Vortrag leitete Robert Trusch ein mit interessanten Informationen und Erkenntnissen über die in der Wissenschaftlichen Literatur beschriebene Historie der Entdeckung des Gebirgs-Steppenfrostspanners-Exemplars (Lignyoptera thaumastaria) im Jahr 1904, über das am 2. Oktober 1904 in Montenegro geschlüpfte bis dahin unbekannte Weibchen und über die Biologie dieser besonderen Falter im Allgemeinen, die Robert Lunak beschrieben hatte.

Der Hauptteil des Vortrags anhand von Fotoaufnahmen zeigte die spannende Reise Ende Oktober 2023 in eine recht unwirtliche, einsame und nicht ungefährliche Region in Bosnien-Herzegowina. Doch diese Expedition in Kooperation mit Dejan Kulijer vom Nationalmuseum von Bosnien-Herzegowina konnte nur Dank Dr. Slobodan Ivkovic, dem neuen Heuschreckenspezialist am Naturkundemuseum Karlsruhe und Balkankenner tatsächlich realisiert werden, denn die Reise musste ganz kurzfristig vorbereitet und organisiert werden. Ohne die sprachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse von Ivkovic in das verminte Gebiet in Bosnien-Herzegowina wäre das nicht möglich gewesen.

So begannen die Expeditionsteilnehmer um Dr. Robert Trusch mit der detaillierten Vorbereitung der Reise am 2. Oktober 2023, ca. drei Wochen vor tatsächlichem Reiseantritt am 23. Oktober 2023. Wahrlich nicht viel Zeit für so ein Vorhaben. Und trotz der extremen zeitlichen Anforderungen gab es nach einer Fahrt von 11244 km in der Nacht auf den 24. Oktober von Robert Trusch in einer Höhe von ca. 100 Metern in Vlašić planina bei Travnik einen Fund des "Gebirgs-Steppenfrostspanner (Lignyoptera thaumastaria)". Im Anschluss daran entdeckten auch die anderen Teilnehmer einzelne Männchen des Falters und dann am frühen Morgen nach 5 Uhr sogar wenige Weibchen.

Mit diesen Wiederfunden des Gebirgs-Steppenfrostspanners (Lignyoptera thaumastaria) ging diese kurzfristig durchgeführte spannende und nicht ungefährliche Expedition erfolgreich zu Ende. Und möglicherweise findet sie in 2024 eine Wiederholung.

Lesung und Vortrag am 23.02.2024 "Gebirgs-Steppenfrostspanner"

Lesung und Vortrag am 23.02.2024 "Gebirgs-Steppenfrostspanner"

Weiterführende Informationen zu den beteiligten Personen:

Dr. Robert Trusch

- Kurator in der Abteilung Entomologie am Naturkundemuseum Karlsruhe

Axel Steiner

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Entomologie am Naturkundemuseum Karlsruhe

- Inhaber und Autor des Lepiblog mit Lepidopterologische Essays und Anekdoten

Dr. Slobodan Ivkovic

- neuer Heuschreckenspezialist am Naturkundemuseum Karlsruhe

Weitere Informationen zum Gebirgs-Steppenfrostspanner (Lignyoptera thaumastaria):

https://lepiforum.org/wiki/page/Lignyoptera_thaumastaria

Frühere Veröffentlichungen zum Thema auf dieSchmetterlinge.com:

"Gebirgs-Steppenfrostspanner" nach 86 Jahren wiederentdeckt

Galerie > Vortrag und Führung "Das neue Insektenmagazin des Naturkundemuseums Karlsruhe

Update: Das "neue Insektenmagazin" des Naturkundemuseums Karlsruhe

Nachlese und Reisetipp: Tibrbilit, Wettrocken, Tamdraman – Naturkundliche Reisen zu den Berbern im marokkanischen Atlasgebirge

© Sigrid Dauth. Vor Beginn des Vortrags am 27.11.2015 im Max-Auerbach-Saal im Naturkundemuseum Karlsruhe

© Sigrid Dauth. Vor Beginn des Vortrags am 27.11.2015 im Max-Auerbach-Saal im Naturkundemuseum Karlsruhe

Für alle reisefreudigen Nachtfalter-Fans haben wir hier wir einen besonderen Tipp. Aber Vorsicht, neben der Reisefreudigkeit gehört dazu auch eine große Portion Abenteuerlust dazu, um sich auf die Reise zu den Schmetterlingen (Tibrbilit) in den Berbergebieten von Marokko zu machen.

Eine eindrucksvolle Vorstellung, was Schmetterlingsinteressierte dort zu erwarten haben, präsentierten der erfahrene Nachfalterkenner und Buchautor Axel Steiner und der Schmetterlingsforscher und Biologielehrer Rolf Bläsius mit zahlreichen Fotos und persönlichen Erläuterungen in ihrem Vortrag am 27. November 2015 anlässlich des 175-jährigen Bestehens des Naturwissenschaftlichen Vereins am Naturkundemuseum Karlsruhe. Die Fotos stammen aus den verschiedenen Reisen der beiden Schmetterlingskenner, die sich jeweils über mehrere Monate hingezogen hatten. Und obwohl die Betonung eindeutig auf den Nachtfaltern (Heterocera) lag, gab es auch Einiges über das Land, die dort lebenden Menschen, andere Tierarten und über die dortige Pflanzenwelt zu erfahren. Schmetterlingsfans, die sich auf die Spuren der beiden Schmetterlingsforscher begeben wollen, sollten ein geschultes Auge haben, um die gut getarnten Raupen und Falter überhaupt entdecken und beobachten zu können.

Die Reise begann im Hohen Atlas in Tizi-n-Test, einem Pass auf ca. 2082 Meter Höhe, der auf einem schmalen ungeteerten Weg sogar noch mit dem Auto erreichbar ist und führte nach Oukaimeden (in ca 45 km Entfernung von Marrakesch) auf ca. 2600 Meter Höhe, im Winter eines der besten Ski Resorts in Afrika. Zu beobachten gab es es dort verschiedene Spanner (Geometridae), Widderchen (Zygaenidae), Eulenfalter (Noctuidae), aber auch Edelfalter (Nymphalidae) wie z. B. den Coenonympha vaucheri (Blachier 1905), Schwärmer (Sphingidae) und Pfauenspinner (Saturiidae). Alle gezeigten Exemplare hier zu nennen, würde zur Unübersichtlichkeit führen. Aber auch Vögel wie z. B. der Diademrotschwanz (Phoenicurus moussieri) oder die Ohrenlerche (Eremophila alpestris), Skorpione, Fledermäuse, Alpenkrähen, Rötelfalken und Atlashörnchen (Atlantoxerus getulus) zeigten sich den Schmetterlingskundlern.

Vom Hohen Atlas führte die Reise über den Mittleren Atlas am Stausee Bin el Quidane vorbei mit zahlreichen Eulenfaltern (Noctuidae), Glasflüglern (Sesiidae), aber auch anderen Tieren, wie die Berberaffen (Macaca sylvanus) in den Südwesten im Anti-Atlas. Eine Landschaft mit Mandelbäumen, verschiedenen Echsen, Geckos Wüsten-Hornvipern (Cerastes cerastes) und verschiedenen Eulenfaltern (Noctuidae).

Über Forum-el-Hisn in der östlich gelegenen Präsahara mit Dromedaren, Dattelpalmen, verschiedenen Vögeln wie z. B. Sahara-Steinschmätzer, Mittelmeer-Steinschmätzer oder Felsenschwalben, Tigermotten (Arctiinae), Lasiocampidae, Erebidae und Schwärmern (Sphingidae) führte die Reise am Ende des Atlasgebirges bei Agadir wieder zurück zum Flughafen, um die Heimreise aus einer landschaftlich rauen aber abwechslungsreichen Tier- und Pflanzenwelt anzutreten.

© Sigrid Dauth. Nach dem Vortrag bei der Fragerunde im Gespräch mit Besuchern: Ralf Bläsius (vorne rechts), Dr. Robert Tausch (dahinter links)

© Sigrid Dauth. Nach dem Vortrag bei der Fragerunde im Gespräch mit Besuchern: Ralf Bläsius (vorne rechts), Dr. Robert Tausch (dahinter links)

Rückblick: Buchvorstellung und Vortrag "Die Nachtfalter Deutschlands" am 27.09.2013

© Mark Pedley. Buchautor Axel Steiner während seines Vortrags am 27.09.2013 am Naturkundemuseum in KarlsruheVor mehr als 30 Besuchern präsentierte Nachtfalterkenner Axel Steiner in Zusammenarbeit mit der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e.V. am vergangenen Freitagabend 27. September 2013 am Naturkundemuseum in Karlsruhe erste Einblicke in das in Kürze erscheinende Buch Nachtfalter Deutschlands.

© Mark Pedley. Buchautor Axel Steiner während seines Vortrags am 27.09.2013 am Naturkundemuseum in KarlsruheVor mehr als 30 Besuchern präsentierte Nachtfalterkenner Axel Steiner in Zusammenarbeit mit der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe e.V. am vergangenen Freitagabend 27. September 2013 am Naturkundemuseum in Karlsruhe erste Einblicke in das in Kürze erscheinende Buch Nachtfalter Deutschlands.

Dieser Feldführer, der eine Gemeinschaftsproduktion der Autoren Axel Steiner, Ulrich Ratzel, Morten Top-Jensen und Michael Fibiger ist, beinhaltet sämtliche 1160 nachtaktiven Großschmetterlinge abgebildet in Lebendfotos und auf Farbtafeln und richtet sich an Anfänger und Laien. Bilder von insgesamt 91 Fotografen sind letzendlich in diesem Werk, einer überarbeiteten und an die deutsche Fauna angepaßten Fassung eines Dänischen Feldführers von Großschmetterlingen, vereint.

© Mark Pedley. Eine erste Vorschau auf einige Inhaltsseiten des neuen Bestimmungsbuches.Wie von Herrn Steiner im Laufe des Vortrags zu erfahren war, wurde in dieser deutschen Fassung erstmals die neue Systematik, die Einteilung der bisherigen Eulenfalter (Noctuidae) in vier neue Familien berücksichtigt. Ein interessanter Aspekt, der sicherlich nach Erscheinen des Buches für noch reichlich Diskussion in "Nachtfalterinteressierten-Kreisen" sorgen wird. Denn als Folge dieser Neuerung werden z.B. die Bärenspinner (Arctiinae) und die Trägspinner (Lymantriinae) als Unterfamilien der "Erebidae" geführt und die Lemoniidae in die "Brahmaeidae" eingegliedert, in der sie dann nicht einmal mehr als Unterfamilie geführt werden.

© Mark Pedley. Eine erste Vorschau auf einige Inhaltsseiten des neuen Bestimmungsbuches.Wie von Herrn Steiner im Laufe des Vortrags zu erfahren war, wurde in dieser deutschen Fassung erstmals die neue Systematik, die Einteilung der bisherigen Eulenfalter (Noctuidae) in vier neue Familien berücksichtigt. Ein interessanter Aspekt, der sicherlich nach Erscheinen des Buches für noch reichlich Diskussion in "Nachtfalterinteressierten-Kreisen" sorgen wird. Denn als Folge dieser Neuerung werden z.B. die Bärenspinner (Arctiinae) und die Trägspinner (Lymantriinae) als Unterfamilien der "Erebidae" geführt und die Lemoniidae in die "Brahmaeidae" eingegliedert, in der sie dann nicht einmal mehr als Unterfamilie geführt werden.

Nicht weniger interessant dürften die in Deutschland neu nachgewiesenen, wenn auch zum Teil eingeführten Nachtfalter-Arten sein, wie z.B. "Oligia dubia", der Schädling "Hypantria cuenea", "Cucullia boryphora", "Eilema pseuodomplana", der in Bayern nachgewiesene Japanische Eichen-Seidenspinner (Antheraea yamamai) und der blutsaugende "Calyptra thalictri". Dies sind nur einige der nennenswerten "Neuerscheinungen" im Feldführer, von denen einige Arten nur durch eine Genitaluntersuchung bestimmbar sind. Da die Genitaluntersuchung aber nicht Bestandteil des Buches ist, wurde auf diese Thematik auch nicht weiter eingegangen.

Nach etwas mehr als einer Stunde beendete Axel Steiner gemeinsam mit Dr. Robert Trusch, dem 1. Vorsitzenden des Naturwissenschaftlichen Vereins, seinen Vortrag mit einer kurzen Fragerunde für die Besucher. Im Anschluß daran konnte man sich einen Einblick in einige Inhaltsseiten des Feldführers verschaffen, die vom Autor und Vortragenden ausgelegt waren.

Ich werde das Buch Nachtfalter Deutschlands - ein Feldführer, nach Erscheinen hier auf die Schmetterlinge.com vorstellen.

© Mark Pedley. Dr. Robert Trusch und Axel Steiner am Ende des Vortrags am 27.09.2013 am Naturkundemuseum in Karlsruhe

© Mark Pedley. Dr. Robert Trusch und Axel Steiner am Ende des Vortrags am 27.09.2013 am Naturkundemuseum in Karlsruhe