Blog

Projekt "Viel-Falter" - ein spannendes Schmetterlingsbeobachtungs-Programm in Österreich

© Albin HammerleHin und wieder zeige ich hier auf dieSchmetterlinge.com Projekte aus verschiedenen Ländern ausführlicher, die Schmetterlinge zum Inhalt haben und mir aufgefallen sind. Ein interessantes und nachahmenswertes Projekt in Österreich, auf das ich vor einiger Zeit aufmerksam wurde, möchte ich nun vorstellen.

© Albin HammerleHin und wieder zeige ich hier auf dieSchmetterlinge.com Projekte aus verschiedenen Ländern ausführlicher, die Schmetterlinge zum Inhalt haben und mir aufgefallen sind. Ein interessantes und nachahmenswertes Projekt in Österreich, auf das ich vor einiger Zeit aufmerksam wurde, möchte ich nun vorstellen.

© Albin Hammerle. Alle "Viel-Falter" Volksschüler im Hörsal des Instituts für ÖkologieBürgerinnen und Bürger in wissenschaftliche Projekte z.B. bei Monitoring-Programmen von Schmetterlingen (Lepidoptera) einzubeziehen, ist derzeit populär. Doch ein Projekt dieser Art mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Lehranstalten durchzuführen, ist nicht gerade alltäglich und auch nicht so ganz einfach zu realisieren. Sieht man von den Kosten, für die Gelder aufgebracht werden müssen einmal ab, bleibt viel Koordinations- und Verwaltungsaufwand, den es zu stemmen gilt. Und doch ist es möglich, solch ein gemeinschaftliches Schmetterlings-Monitoring-Projekt umzusetzen, wie das Beispiel Viel-Falter in Österreich zeigt. Das für drei Jahre angelegte Projekt eines von Wissenschaft und Schulen getragenen Tagfalter-Monitorings in Tirol hatte seinen Anfang Ende 2012 und wird bis Ende 2015 weitergeführt. Die Leitung von Viel-Falter liegt beim Institut für Ökologie der Universität Innsbruck und wird in Kooperation mit dem Institut für Fachdidaktik der Universität Innsbruck, den Tiroler Landesmuseen, dem Institut für Alpine Umwelt der EURAC Bozen, dem Verein natopia und mit 15 Partnerschulen durchgeführt. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Österreich im Rahmen von Sparkling Science. Grundlage für die Einführung solch eines Tagfalter-Beobachtungsprogramms (Monitoring) sind der Gedanke und der Wille einen bedeutenden Beitrag zu einem „dauerhaften und finanzierbaren Biodiversitäts-Monitoring in Österreich“ einzubringen und dabei gleichzeitig Unterstützung für das Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen Vielfalt und für den damit einhergehenden Erhalt der erforderlichen Lebensräume zu bieten. Dieser Leitgedanke ist sicherlich ehrgeizig, vor allem vor dem Hintergrund, dass ein flächendeckendes Biodiversitäts-Monitoring dieser Art in Österreich mangels Finanzierbarkeit bisher nicht realisiert werden konnte. Auch eine anwendbare Monitoring-Methode ist bisher nicht gefunden. So soll nun das Projekt Viel-Falter als Test verstanden werden, ob von Nichtwissenschaftlern gesammelte Daten für ein dauerhaftes Tagfalter-Monitoring verwendet werden können.

© Albin Hammerle. Alle "Viel-Falter" Volksschüler im Hörsal des Instituts für ÖkologieBürgerinnen und Bürger in wissenschaftliche Projekte z.B. bei Monitoring-Programmen von Schmetterlingen (Lepidoptera) einzubeziehen, ist derzeit populär. Doch ein Projekt dieser Art mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Lehranstalten durchzuführen, ist nicht gerade alltäglich und auch nicht so ganz einfach zu realisieren. Sieht man von den Kosten, für die Gelder aufgebracht werden müssen einmal ab, bleibt viel Koordinations- und Verwaltungsaufwand, den es zu stemmen gilt. Und doch ist es möglich, solch ein gemeinschaftliches Schmetterlings-Monitoring-Projekt umzusetzen, wie das Beispiel Viel-Falter in Österreich zeigt. Das für drei Jahre angelegte Projekt eines von Wissenschaft und Schulen getragenen Tagfalter-Monitorings in Tirol hatte seinen Anfang Ende 2012 und wird bis Ende 2015 weitergeführt. Die Leitung von Viel-Falter liegt beim Institut für Ökologie der Universität Innsbruck und wird in Kooperation mit dem Institut für Fachdidaktik der Universität Innsbruck, den Tiroler Landesmuseen, dem Institut für Alpine Umwelt der EURAC Bozen, dem Verein natopia und mit 15 Partnerschulen durchgeführt. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Österreich im Rahmen von Sparkling Science. Grundlage für die Einführung solch eines Tagfalter-Beobachtungsprogramms (Monitoring) sind der Gedanke und der Wille einen bedeutenden Beitrag zu einem „dauerhaften und finanzierbaren Biodiversitäts-Monitoring in Österreich“ einzubringen und dabei gleichzeitig Unterstützung für das Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen Vielfalt und für den damit einhergehenden Erhalt der erforderlichen Lebensräume zu bieten. Dieser Leitgedanke ist sicherlich ehrgeizig, vor allem vor dem Hintergrund, dass ein flächendeckendes Biodiversitäts-Monitoring dieser Art in Österreich mangels Finanzierbarkeit bisher nicht realisiert werden konnte. Auch eine anwendbare Monitoring-Methode ist bisher nicht gefunden. So soll nun das Projekt Viel-Falter als Test verstanden werden, ob von Nichtwissenschaftlern gesammelte Daten für ein dauerhaftes Tagfalter-Monitoring verwendet werden können.

© EURAC. Schüler bei der "Viel-Falter" Daten-Erhebung.Die Fachleute bei Viel-Falter sehen in den von Schülern aus verschiedenen Schulklassen durchführbaren Beobachtungen und Untersuchungen von deutlich erkennbaren Schmetterlingsarten und Schmetterlings-gruppen gute Möglichkeiten, Erkenntnisse über Vorkommen und Qualität von Schmetterlingshabitaten (Lebensräume von Schmetterlingen) zu gewinnen. Um diese Annahmen mit Fakten zu belegen, sind mehr als 500 Schülerinnen und Schüler aus 14 Tiroler Schulen und einer Südtiroler Schule in das Projekt Viel-Falter eingebunden. Die SchülerInnen und Experten untersuchen parallel laufend 40 repräsentative Tiroler Gebiete mit einer im Projekt selbst entwickelten Methode nach häufig vorkommenden und erkennbaren Tagfalter-Arten. Die so gewonnenen Daten sollen ermöglichen, dass Rückschlüsse auf das Vorkommen von verschiedenen und vor allem auch seltenen Schmetterlingsarten gezogen werden können. Ob sich diese Erwartungen erfüllen, wird letztendlich die Gesamtheit der gesammelten Daten zeigen, die eingetragen auf digitalen Karten und wissenschaftlich ausgewertet, im Internet veröffentlich werden. Sollten sich nach der Durchführung des mehrjährigen Praxistests in Tirol sowohl die Methode als auch die eigens entwickelte Web-Plattform zur Verwaltung der erfassten Daten als anwenderfreundlich, effizient und wissenschaftlich korrekt darstellen, dann wird wohl über eine zukünftige Ausweitung des Monitorings zur Anwendung auf das gesamte Österreich nachgedacht.

© EURAC. Schüler bei der "Viel-Falter" Daten-Erhebung.Die Fachleute bei Viel-Falter sehen in den von Schülern aus verschiedenen Schulklassen durchführbaren Beobachtungen und Untersuchungen von deutlich erkennbaren Schmetterlingsarten und Schmetterlings-gruppen gute Möglichkeiten, Erkenntnisse über Vorkommen und Qualität von Schmetterlingshabitaten (Lebensräume von Schmetterlingen) zu gewinnen. Um diese Annahmen mit Fakten zu belegen, sind mehr als 500 Schülerinnen und Schüler aus 14 Tiroler Schulen und einer Südtiroler Schule in das Projekt Viel-Falter eingebunden. Die SchülerInnen und Experten untersuchen parallel laufend 40 repräsentative Tiroler Gebiete mit einer im Projekt selbst entwickelten Methode nach häufig vorkommenden und erkennbaren Tagfalter-Arten. Die so gewonnenen Daten sollen ermöglichen, dass Rückschlüsse auf das Vorkommen von verschiedenen und vor allem auch seltenen Schmetterlingsarten gezogen werden können. Ob sich diese Erwartungen erfüllen, wird letztendlich die Gesamtheit der gesammelten Daten zeigen, die eingetragen auf digitalen Karten und wissenschaftlich ausgewertet, im Internet veröffentlich werden. Sollten sich nach der Durchführung des mehrjährigen Praxistests in Tirol sowohl die Methode als auch die eigens entwickelte Web-Plattform zur Verwaltung der erfassten Daten als anwenderfreundlich, effizient und wissenschaftlich korrekt darstellen, dann wird wohl über eine zukünftige Ausweitung des Monitorings zur Anwendung auf das gesamte Österreich nachgedacht.

Wir bei dieSchmetterlinge.com wünschen allen Beteiligten am Projekt Viel-Falter weiterhin viel Freude, Forschungsgeist und Erfolg bei der Durchführung.

© Albin Hammerle. Schülerinnen der VS-Innervillgraten bei der Präsentation ihrer Ergebnisse und ErfahrungenDas Projekt Viel-Falter wurde Im Dezember 2013 von der UNESCO und den Vereinten Nationen als "Dekadenprojekt" ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wurde Viel-Falter als eine Initiative und Projekt geehrt, das einen „herausragenden Beitrag für nachhaltige und zukunftsweisende Bildung leistet“.

© Albin Hammerle. Schülerinnen der VS-Innervillgraten bei der Präsentation ihrer Ergebnisse und ErfahrungenDas Projekt Viel-Falter wurde Im Dezember 2013 von der UNESCO und den Vereinten Nationen als "Dekadenprojekt" ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung wurde Viel-Falter als eine Initiative und Projekt geehrt, das einen „herausragenden Beitrag für nachhaltige und zukunftsweisende Bildung leistet“.

© eSeL.at - Lorenz Seidler. Barbara Stoinschek (EURAC) und Johannes Rüdisser freuen sich über die Annerkennung durch die UNESCOWeitere Informationen zum Projekt Viel-Falter, Neuigkeiten zum Verlauf und Ergebnisse kann man auf der Projektwebsite nachlesen.

© eSeL.at - Lorenz Seidler. Barbara Stoinschek (EURAC) und Johannes Rüdisser freuen sich über die Annerkennung durch die UNESCOWeitere Informationen zum Projekt Viel-Falter, Neuigkeiten zum Verlauf und Ergebnisse kann man auf der Projektwebsite nachlesen.

Informationen und Fotos zum Projekt wurden mir freundlicherweise von Johannes Rüdisser von der Universität Innsbruck zur Verfügung gestellt.

August 22, 2014 at 18:58 | von

August 22, 2014 at 18:58 | von  Sigrid Dauth

Sigrid Dauth Nachlese: Nachtschmetterlinge im Rheinwald am 18. Juli 2014

© Sigrid Dauth. Lichtfang im Rheinwald am 18. Juli 2014

© Sigrid Dauth. Lichtfang im Rheinwald am 18. Juli 2014

© Sigrid Dauth. Lichtfang im Rheinwald am 18. Juli 2014Begegnungen mit den Schönheiten der Nacht zählen zu den ganz besonderen Erlebnissen. Doch Schmetterlinge (Lepidoptera) anlocken und sehen, die bei Dunkelheit unterwegs sind, gehört nicht gerade zu den Alltäglichkeiten und bedarf ganz bestimmter Ausrüstung. Aus diesem Grunde sind Veranstaltungen, sogenannte "Lichtfang-Events", die das Anlocken und Beobachten von Nachtschmetterlingen unter Anleitung von Schmetterlings-Spezialisten zum Inhalt haben, immer eine gute Gelegenheit für interessante Entdeckungen. So ein Event wird einmal im Jahr auch in der Umgebung von Karlsruhe in Baden-Württemberg von der Entomologischen AG am Naturkundemuseum Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Rappenwört durchgeführt.

© Sigrid Dauth. Lichtfang im Rheinwald am 18. Juli 2014Begegnungen mit den Schönheiten der Nacht zählen zu den ganz besonderen Erlebnissen. Doch Schmetterlinge (Lepidoptera) anlocken und sehen, die bei Dunkelheit unterwegs sind, gehört nicht gerade zu den Alltäglichkeiten und bedarf ganz bestimmter Ausrüstung. Aus diesem Grunde sind Veranstaltungen, sogenannte "Lichtfang-Events", die das Anlocken und Beobachten von Nachtschmetterlingen unter Anleitung von Schmetterlings-Spezialisten zum Inhalt haben, immer eine gute Gelegenheit für interessante Entdeckungen. So ein Event wird einmal im Jahr auch in der Umgebung von Karlsruhe in Baden-Württemberg von der Entomologischen AG am Naturkundemuseum Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Rappenwört durchgeführt.

Und wie in den Jahren zuvor, habe ich mich am 18. Juli 2014 gegen 22.00 Uhr mit anderen Nachtschmetterlings-Interessierten im Rheinwald eingefunden, um dort das nächtliche "Schmetterlings-Geschehen" unter die Lupe zu nehmen. Und wie nicht anders erwartet, begleiteten die Schmetterlingsexperten Dr. Robert Trusch und Michael Falkenberg die ca. 15 Teilnehmer mit Begeisterung für ihr Metier "Schmetterlinge" durch den Abend. Doch trotz der warmen Temperaturen und der recht großen Anzahl von Insekten, die sich auf dem beleuchteten Netz am "Lichtfang"- in diesem Jahr ganz modern und stylished- einfanden, blieben die farbprächtigen Nachtfalter (Heterocera), die sich in den Jahren zuvor gezeigt und für Begeisterungsrufe gesorgt hatten, an diesem Abend leider fern.

© Robert Trusch. Grasglucke oder Trinker Männchen (Euthrix potatoria) Drinker male vom 18. Juli 2014

© Robert Trusch. Grasglucke oder Trinker Männchen (Euthrix potatoria) Drinker male vom 18. Juli 2014

© Robert Trusch. Ungefleckter Zahnspinner (Drymonia dodonaea) Marbled Brown vom 18. Juli 2014Dennoch gab es insgesamt mehr als 45 Arten von Spannern (Geometridae), Eulen (Noctuidae), Sichelflüglern (Drepanidae), Schwärmern (Sphingidae), Zahnspinnern (Notodontidae) und Zünslern (Pyralidae) zu beobachten, die zwar in ihrer Farbigkeit gedämpfter, in ihrem gesamten Erscheinungsbild aber Grund zur Bewunderung gaben. Und genau diese Tatsache aber, erforderte von den Teilnehmern noch mehr Aufmerksamkeit und Beobachtungsgenauigkeit für die Details, denn die Identifizierung und Bestimmung der einzelnen Falter anhand der vorliegenden Bestimmungsbücher und mit Einsatz der Stirnlampen gestaltete sich noch schwieriger. Bei so viel "Einsatz" war es nicht verwunderlich, dass zweieinhalb Stunden bei der Nachtschmetterlings-Beobachtung wie „im Flug“ vorübergingen und sich die Teilnehmer nach und nach verabschiedeten. Auch ich machte mich gegen 0:30 Uhr wieder auf den Rückweg durch den nächtlichen Rheinwald zu meinem Auto und konnte dabei wieder einen tollen Abend mit den Schönheiten der Nacht Revue passieren lassen.

© Robert Trusch. Ungefleckter Zahnspinner (Drymonia dodonaea) Marbled Brown vom 18. Juli 2014Dennoch gab es insgesamt mehr als 45 Arten von Spannern (Geometridae), Eulen (Noctuidae), Sichelflüglern (Drepanidae), Schwärmern (Sphingidae), Zahnspinnern (Notodontidae) und Zünslern (Pyralidae) zu beobachten, die zwar in ihrer Farbigkeit gedämpfter, in ihrem gesamten Erscheinungsbild aber Grund zur Bewunderung gaben. Und genau diese Tatsache aber, erforderte von den Teilnehmern noch mehr Aufmerksamkeit und Beobachtungsgenauigkeit für die Details, denn die Identifizierung und Bestimmung der einzelnen Falter anhand der vorliegenden Bestimmungsbücher und mit Einsatz der Stirnlampen gestaltete sich noch schwieriger. Bei so viel "Einsatz" war es nicht verwunderlich, dass zweieinhalb Stunden bei der Nachtschmetterlings-Beobachtung wie „im Flug“ vorübergingen und sich die Teilnehmer nach und nach verabschiedeten. Auch ich machte mich gegen 0:30 Uhr wieder auf den Rückweg durch den nächtlichen Rheinwald zu meinem Auto und konnte dabei wieder einen tollen Abend mit den Schönheiten der Nacht Revue passieren lassen.

© Robert Trusch. Silberfleck-Zahnspinner (Spatalia argentina) Argentine Moth vom 18. Juli 2014

© Robert Trusch. Silberfleck-Zahnspinner (Spatalia argentina) Argentine Moth vom 18. Juli 2014

© Robert Trusch. Eichen-Prozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) Oak Processionary vom 18. Juli 2014

© Robert Trusch. Eichen-Prozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) Oak Processionary vom 18. Juli 2014

Mein Dank geht an Dr. Robert Trusch für das zur Verfügung Stellen einiger Nachtfalter-Fotos von diesem "Lichtfang-Event"

Ähnliche Beiträge:

Nachlese: NachtAktiv-Nachtschmetterlinge im Auwald am 14.06.2013

Nachlese: Tag der Artenvielfalt am 14. Juni 2014

© Sigrid Dauth. Teilnehmer am "Tag der Artenvielfalt 2014" mit dem BUND PfinztalWas ist so interessant daran, an einem Samstagnachmittag für mehrere Stunden ein unwegsames Gelände zu durchkämmen, immer auf der Suche, was denn da so herumkrabbelt und herumfleucht, und sich dabei Kratzer auf der Haut, Insektenstiche und andere kleinere Schrammen einzufangen? Sicherlich gehört ein grundsätzliches Interesse an der Natur, ein gewisser Forschergeist, möglicherweise auch ein Hauch von Jagdtrieb, aber vor allem die Freude am Entdecken und Beobachten der heimischen Tier- und Pflanzenwelt dazu, um sich an solch einem Tag der Artenvielfalt zu beteiligen.

© Sigrid Dauth. Teilnehmer am "Tag der Artenvielfalt 2014" mit dem BUND PfinztalWas ist so interessant daran, an einem Samstagnachmittag für mehrere Stunden ein unwegsames Gelände zu durchkämmen, immer auf der Suche, was denn da so herumkrabbelt und herumfleucht, und sich dabei Kratzer auf der Haut, Insektenstiche und andere kleinere Schrammen einzufangen? Sicherlich gehört ein grundsätzliches Interesse an der Natur, ein gewisser Forschergeist, möglicherweise auch ein Hauch von Jagdtrieb, aber vor allem die Freude am Entdecken und Beobachten der heimischen Tier- und Pflanzenwelt dazu, um sich an solch einem Tag der Artenvielfalt zu beteiligen.

Wie im vergangenen Jahr hatte ich mich an diesem Tag wieder dem BUND Pfinztal angeschlossen und mich mit den anderen 9 Erwachsenen auf die Suche nach der Flora und bevorzugt nach der Fauna in einem bestimmten Areal begeben, getreu nach dem offiziellen Motto des Tags der Artenvielfalt in 2014 "Jede Art zählt: Wie Vielfalt die Natur stabil hält". Leider konnte ich am dazugehörigen nächtlichen Lichtfang ab 22.00 Uhr am gleichen Platz nicht mehr teilnehmen, weshalb sich meine Berichterstattung auf die Nachmittagsstunden zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr beschränkt.

© Sigrid Dauth. Großes Ochsenauge (Maniola jurtina) Meadow Brown

© Sigrid Dauth. Großes Ochsenauge (Maniola jurtina) Meadow Brown

© BUND Pfinztal. Gemeines Blutströpfchen Raupe (Zygaena filipendulae) Six-spot Burnet caterpillarFür den Aktionstag in 2014 hatte der BUND Pfinztal den Assisi-Teich und das dazugehörige umliegende Grundstück als Einsatz- und Untersuchungsstandort ausgewählt. Auf den ersten Blick ein Standort, der sicherlich nicht den allgemeinen Vorstellungen eines kleinen "Naturreservats" entspricht. Doch der direkt an der Bundesstraße 10 zwischen Berghausen und Söllingen liegende Teich und die dazugehörige Umgebung hatten so einiges zu bieten. Man musste nur genau hinsehen, sich auf die Natur einlassen und die von der Straße herüberziehenden Verkehrsgeräusche in den Hintergrund drängen. Die Tatsache, dass der Asssisi-Teich 30 Jahre zuvor schon künstlich angelegt worden war und seither als Laichplatz für die verschiedensten Frösche, Kröten und Molche dient, lässt erahnen, welches Getier und welche Pflanzen sich hier mittlerweile angesiedelt haben. Deshalb war es für mich auch nicht verwunderlich, neben verschiedenen Libellen, Fliegen und Schnecken und anderen auch einige der bekannten heimischen Schmetterlinge (Lepidoptera) beobachten zu können. Zu meiner Freude waren die Falter bereit im wärmenden Sonnenlicht auf den Pflanzen zu rasten oder zu saugen, sodass auch einige "Beweisfotos" ohne Stativ gelungen sind.

© BUND Pfinztal. Gemeines Blutströpfchen Raupe (Zygaena filipendulae) Six-spot Burnet caterpillarFür den Aktionstag in 2014 hatte der BUND Pfinztal den Assisi-Teich und das dazugehörige umliegende Grundstück als Einsatz- und Untersuchungsstandort ausgewählt. Auf den ersten Blick ein Standort, der sicherlich nicht den allgemeinen Vorstellungen eines kleinen "Naturreservats" entspricht. Doch der direkt an der Bundesstraße 10 zwischen Berghausen und Söllingen liegende Teich und die dazugehörige Umgebung hatten so einiges zu bieten. Man musste nur genau hinsehen, sich auf die Natur einlassen und die von der Straße herüberziehenden Verkehrsgeräusche in den Hintergrund drängen. Die Tatsache, dass der Asssisi-Teich 30 Jahre zuvor schon künstlich angelegt worden war und seither als Laichplatz für die verschiedensten Frösche, Kröten und Molche dient, lässt erahnen, welches Getier und welche Pflanzen sich hier mittlerweile angesiedelt haben. Deshalb war es für mich auch nicht verwunderlich, neben verschiedenen Libellen, Fliegen und Schnecken und anderen auch einige der bekannten heimischen Schmetterlinge (Lepidoptera) beobachten zu können. Zu meiner Freude waren die Falter bereit im wärmenden Sonnenlicht auf den Pflanzen zu rasten oder zu saugen, sodass auch einige "Beweisfotos" ohne Stativ gelungen sind.

© Sigrid Dauth. Schachbrettfalter (Melarnia galathea) Marbled White

© Sigrid Dauth. Schachbrettfalter (Melarnia galathea) Marbled White

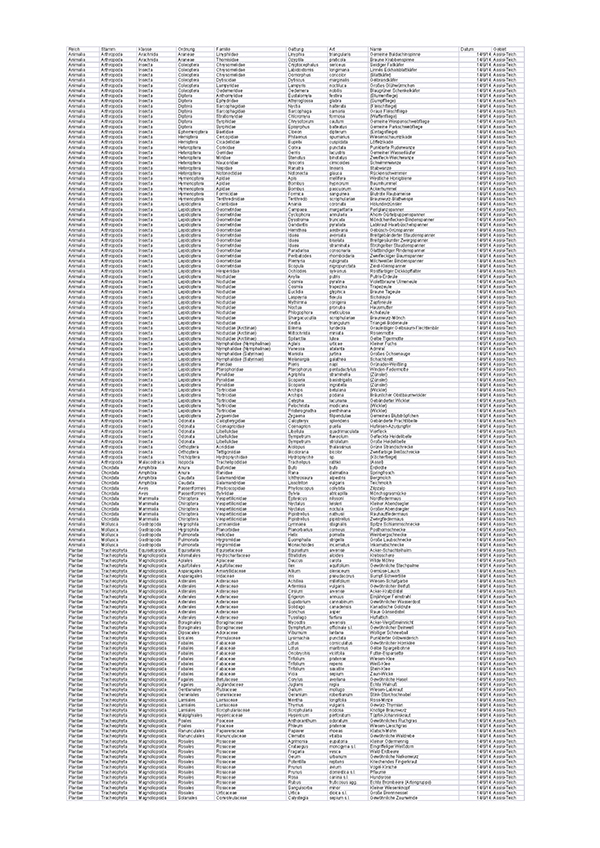

© BUND Pfinztal. Achateule (Phlogophora meticulosa) Angle ShadesNach knapp zweieinhalb Stunden hatten die akribisch das Gebiet durchkämmenden Aktions-Teilnehmer eine beachtliche Zahl von verschiedenen Arten entdecken und in die Fundliste eintragen lassen können. Diese Funde wurden durch die später bei Dunkelheit erfassten Arten ergänzt und in eine Gesamtliste eingefügt. Wie der Übersichtsliste der gefundenen Arten vom gesamten Tag zu entnehmen ist, waren insgesamt 145 Arten davon 96 verschiedene Tierarten und 49 Pflanzenarten gemeldet worden. Erwähnenswert sind dabei auch die 5 Fledermausarten, die mithilfe eines Ultraschalldetektors zu nächtlicher Stunde nachgewiesen worden waren. Die Zahl der Schmetterlinge (Lepidoptera) schlug mit insgesamt 42 Arten zu Buche, wobei der Hauptanteil mit 36 Nachtfalterarten (Heterocera) erheblich über dem der Tagfalter (Rhopalocera) mit nur 6 Arten lag. Die vollständige Artenliste ist nachfolgend abrufbar. Weitere Bilder vom Tag der Artenvielfalt 2014 sind in der Galerie zu sehen.

© BUND Pfinztal. Achateule (Phlogophora meticulosa) Angle ShadesNach knapp zweieinhalb Stunden hatten die akribisch das Gebiet durchkämmenden Aktions-Teilnehmer eine beachtliche Zahl von verschiedenen Arten entdecken und in die Fundliste eintragen lassen können. Diese Funde wurden durch die später bei Dunkelheit erfassten Arten ergänzt und in eine Gesamtliste eingefügt. Wie der Übersichtsliste der gefundenen Arten vom gesamten Tag zu entnehmen ist, waren insgesamt 145 Arten davon 96 verschiedene Tierarten und 49 Pflanzenarten gemeldet worden. Erwähnenswert sind dabei auch die 5 Fledermausarten, die mithilfe eines Ultraschalldetektors zu nächtlicher Stunde nachgewiesen worden waren. Die Zahl der Schmetterlinge (Lepidoptera) schlug mit insgesamt 42 Arten zu Buche, wobei der Hauptanteil mit 36 Nachtfalterarten (Heterocera) erheblich über dem der Tagfalter (Rhopalocera) mit nur 6 Arten lag. Die vollständige Artenliste ist nachfolgend abrufbar. Weitere Bilder vom Tag der Artenvielfalt 2014 sind in der Galerie zu sehen.

Artenliste "Tag der Artenvielfalt 2014"

Artenliste "Tag der Artenvielfalt 2014"

Mein Dank gilt dem BUND Pfinztal für das nachträgliche zur Verfügung Stellen der gesamten Fundliste und einiger "Beweisfotos" der beobachteten Fauna von diesem Tag der Artenvielfalt 2014.

© BUND Pfinztal. Breitgebänderter Staudenspanner (Idaea aversata) Riband Wave

© BUND Pfinztal. Breitgebänderter Staudenspanner (Idaea aversata) Riband Wave

Ähnliche Beiträge:

Nachlese: "Tag der Artenvielfalt" mit dem BUND Pfinztal am 15.06.2013

Juni 17, 2014 at 11:06 | von

Juni 17, 2014 at 11:06 | von  Sigrid Dauth

Sigrid Dauth Nachlese: Exkursion zu den Schmetterlingen und Blütenpflanzen auf den Rappenwörter Brennen

© Sigrid Dauth. Eine der drei "Brennen" (Trockenauen) im Wald bei RappenwörtAm Donnerstagnachmittag, den 5. Juni 2014 hatte ich mich der zweieinhalbstündigen Exkursion zu den Schmetterlingen und Blütenpflanzen auf den Rappenwörter Brennen (mehr Fotos in der Galerie) angeschlossen. Angeboten wurde diese faunistisch-floristische Exkursion als gemeinschaftliches Projekt in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Rappenwört, dem Naturkundemuseum Karlsruhe und der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland e. V.. Für das Naturschutzzentrum Rappenwört begleitete Andreas Wolf, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört die Veranstaltung, vom Naturkundemuseum Karlsruhe unterstützte Dr. Robert Trusch, Kurator für Lepidopterologie das Projekt und als Spezialistin für Pflanzen führte Karola Wiest, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thomas Breunig-Institut

für Botanik und Landschaftskunde Karlsruhe in Vertretung für den ürsprünglich angekündigten dann aber leider erkrankten Siegfried Demuth durch die Exkursion.

© Sigrid Dauth. Eine der drei "Brennen" (Trockenauen) im Wald bei RappenwörtAm Donnerstagnachmittag, den 5. Juni 2014 hatte ich mich der zweieinhalbstündigen Exkursion zu den Schmetterlingen und Blütenpflanzen auf den Rappenwörter Brennen (mehr Fotos in der Galerie) angeschlossen. Angeboten wurde diese faunistisch-floristische Exkursion als gemeinschaftliches Projekt in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Rappenwört, dem Naturkundemuseum Karlsruhe und der Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland e. V.. Für das Naturschutzzentrum Rappenwört begleitete Andreas Wolf, Geschäftsführer der Stiftung Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört die Veranstaltung, vom Naturkundemuseum Karlsruhe unterstützte Dr. Robert Trusch, Kurator für Lepidopterologie das Projekt und als Spezialistin für Pflanzen führte Karola Wiest, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thomas Breunig-Institut

für Botanik und Landschaftskunde Karlsruhe in Vertretung für den ürsprünglich angekündigten dann aber leider erkrankten Siegfried Demuth durch die Exkursion.

Um 16.00 Uhr hatten sich ca. 15 Erwachsene und eine Jugendliche am Parkplatz im nahen Umfeld der Brennen in Rappenwört eingefunden. Nach einigen kurzen einleitenden Worten startete Andreas Wolf die Exkursion mit der interessanten Einführung zu den Rappenwörter Trockenauen, auch als "Brennen" bezeichnet. Erstaunliches gab es dabei zu erfahren, denn diese speziellen Standorte, insgesamt drei an der Zahl, von denen aber eine für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, sind sehr heiße und trockene Kiesaufschüttungen inmitten einer nährstoffreichen Aue, die eine besondere Vielfalt an Flora und Fauna vorzuweisen haben. Die "Brennen" bleiben aber entgegen der allgemeinen Vermutung nicht sich selbst überlassen, sondern, werden von Menschenhand offen gehalten und gemäht. Würde das nicht so gehandhabt, wären diese besonderen nährstoffarmen und heißen Standorte in kürzester Zeit von der Vegetation überwuchert und nicht mehr zugänglich. Und während wir wichtige Informationen zu den Trockenauen erfuhren sauste schon eine erste Besonderheit über unsere Köpfe hinweg durch die Lüfte. Und zwar so schnell, sodass wir kaum einen Blick auf dieses Naturwunder, den Kleinen Eisvogel (Limenitis camilla) mit der schwarz-weißen Zeichnung auf den Flügeln werfen konnten, während er uns auf dem Weg zur ersten "Brenne" begleitete.

© Sigrid Dauth. Ein Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla) im Beobachtungsglas

© Sigrid Dauth. Ein Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla) im Beobachtungsglas

Dort angekommen erwartete uns eine offene Lichtung mit vielen verschiedenen Gräsern und mit einer Ansammlung der leicht giftigen Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana). Wie wir von Frau Wiest erfuhren, ist diese gelbe ganz besondere Pflanze streng geschützt und steht auf der Roten Liste mit Status 3 vor dem Aussterben gefährdeter Arten. Und trotz ihrer leichten Gifitigkeit, ist die Pflanze Nahrung für bestimmte Schmetterlingsarten. Als Nektarpflanze dient sie der Scheck-Tageule (Euclidia mi), als Nahrungspflanze muss sie für die Raupen des Wolfsmilch-Schwärmers (Hyles euphorbiae) und des Spätsommer-Wolfsmilch-Glasflügers (Chamaesphecia leucopsiformis) herhalten. Und kaum hatten wir Exkursions-Teilnehmer das Gehörte und Gezeigte zur Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana) verarbeitet, folgten von Herrn Trusch Neuigkeiten zu den Weißlingen (Pieridae). Zwei herumfiiegende Vertreter dieser Schmetterlingsfamilie hatte Herr Trusch mittlerweile mit seinem Kescher eingefangen und zu Anschauungszwecken für kurze Zeit in ein mitgebrachtes Beobachtungsglas gesetzt. Einer dieser beiden Exemplare war ein Karstweißling, eine seit 2009 aus der Schweiz neu in Deutschland eingewanderte Weißlings-Art, über die es so Einiges zu erfahren gab.

© Sigrid Dauth. Die beiden Exkursionsleiter Karola Wiest (mitte) und Andreas Wolf (rechts) präsentieren den Teilnehmern typische Pflanzen und Tiere auf den "Brennen"

© Sigrid Dauth. Die beiden Exkursionsleiter Karola Wiest (mitte) und Andreas Wolf (rechts) präsentieren den Teilnehmern typische Pflanzen und Tiere auf den "Brennen"

Dann ging es weiter zur nächsten Trockenaue (Brenne). Auf dem Weg dorthin wechselten sich die drei Exkursionsleiter mit ihren jeweiligen Spezialthemen ab, je nach Pflanzen-, Tier- und Schmetterlingsart, die es zu bestaunen gab. Auf diese Weise lernten wir Teilnehmer die verschiedensten Pflanzen und Tiere kennen und erfuhren auch so Einiges zur Lebensweise der jeweiligen Art. Diese spannende und abwechslungsreiche Exkursionsgestaltung wurde auch für die folgende Zeit beihalten. Und während Frau Wiest auf anschauliche Weise die besonderen Pflanzen präsentierte, ergänzte Herr Trusch das Programm mit Informationen zu den vorbeiflatternden Schmetterlingen (Lepidoptera), die sich zm Teil mit dem Kescher einfangen und im Beobachtungsglas bestaunen ließen, aus dem sie anschließend wieder freigelassen wurden. So gelang es auch dem Schmetterlingsspezialisten uns Exkursionsteilnehmern auch ein Exemplar des edlen Kleinen Eisvogels (Limenitis camilla) im Beobachtungsglas zu präsentieren, eine Erfahrung, die keiner von uns missen wollte, denn eine solche Gelegenheit bietet sich nicht alle Tage. Herr Wolf rundete das Programm durch die verschiedensten Erläuterungen zu den ortsansässigen Tieren und Pflanzen ab. Einer der ganz besonders magischen Momente war die Begegnung mit den graziösen Gebänderten Prachtlibellen (Calopteryx splendens), die umherflogen. Einem Exemplar konnten wir ganz nah direkt in die Augen zu schauen, denn mit geübten Handgriffen war es Herrn Wolf gelungen eine Libelle mit den Händen zu fangen und ganz behutsam zwischen den Fingern zu halten. Ein Handlung, die Ungeübte besser nicht durchführen sollten, um das Tier nicht zu beschädigen (Foto in der Galerie).

© Sigrid Dauth. Der Schmetterlingsexperte Dr. Robert Trusch demonstriert wie man Schmetterlinge anhand eines Bestimmungsbuches benennen kannAuf diese Weise führte uns der Weg über die nächste "Brenne", im Gänsemarsch hintereinander, um so wenig Pflanzen wie möglich niederzutreten, vorbei an Weißen Waldhyazynthen (Platanthera bifola), verschiedenen Pfeifengräsern (Molinia), Riesen-Goldrute (Solidago gigantea), Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Kleinem Wiesenknopf (Sanguisorba minor), erstere Heimatpflanze für die Hellen Wiesenknopf- Ameisenbläulinge (Maculinea teleius) und die Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulinge, Thymianen (Thymus), verschiedenen Gräsern und vielen, vielen mehr. Dabei umschwirrten uns die verschiedensten Libellen (Odonata), Edelfalter (Nymphalidae), Weißlinge (Piridae), Spanner (Geometridae), Zünsler (Pyralidae), Eulenfalter (Noctuidae) und Heuschrecken (Orthoptera). Und immer gab es von den drei Experten Aufschlussreiches und Spannendes begleitend zur jeweiligen Art zu erfahren. Einige Schmetterlingsarten konnten wir sogar anhand der mitgeführten Bestimmungsbücher namentlich benennen. So Vieles gab es zu sehen, zu beobachten und zu hören, sodass ich hier nicht alle entdeckten Tier- und Pflanzenarten aufzählen kann. Nach zweieinhalb Stunden vollgepackt mit Beobachtungen und begleitendem Wissenswertem, mit Begeisterung von den drei Exkursionsleitern vorgetragen, ging dieser erlebnisreiche Ausflug zu den Schmetterlingen und den Blütenpflanzen auf den Rappenwörter Brennen zu Ende.

© Sigrid Dauth. Der Schmetterlingsexperte Dr. Robert Trusch demonstriert wie man Schmetterlinge anhand eines Bestimmungsbuches benennen kannAuf diese Weise führte uns der Weg über die nächste "Brenne", im Gänsemarsch hintereinander, um so wenig Pflanzen wie möglich niederzutreten, vorbei an Weißen Waldhyazynthen (Platanthera bifola), verschiedenen Pfeifengräsern (Molinia), Riesen-Goldrute (Solidago gigantea), Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Kleinem Wiesenknopf (Sanguisorba minor), erstere Heimatpflanze für die Hellen Wiesenknopf- Ameisenbläulinge (Maculinea teleius) und die Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulinge, Thymianen (Thymus), verschiedenen Gräsern und vielen, vielen mehr. Dabei umschwirrten uns die verschiedensten Libellen (Odonata), Edelfalter (Nymphalidae), Weißlinge (Piridae), Spanner (Geometridae), Zünsler (Pyralidae), Eulenfalter (Noctuidae) und Heuschrecken (Orthoptera). Und immer gab es von den drei Experten Aufschlussreiches und Spannendes begleitend zur jeweiligen Art zu erfahren. Einige Schmetterlingsarten konnten wir sogar anhand der mitgeführten Bestimmungsbücher namentlich benennen. So Vieles gab es zu sehen, zu beobachten und zu hören, sodass ich hier nicht alle entdeckten Tier- und Pflanzenarten aufzählen kann. Nach zweieinhalb Stunden vollgepackt mit Beobachtungen und begleitendem Wissenswertem, mit Begeisterung von den drei Exkursionsleitern vorgetragen, ging dieser erlebnisreiche Ausflug zu den Schmetterlingen und den Blütenpflanzen auf den Rappenwörter Brennen zu Ende.

Weitere Fotos von der Exkursion gibt es in der Galerie zu sehen.

Rückblick: Filmvortrag auf den Spuren des Großen und Kleinen Eisvogels im Schwarzwald

© arik37 (Arik Siegel). Grosser Schillerfalter (Apatura iris) Purple EmperorAm Freitag, den 25. April 2014 um 19.00 Uhr konnten sich Schmetterlingsinteressierte eine Stunde lang auf eine ganz besondere Schmetterlingstour im Schwarzwald begeben. Ermöglicht wurde dies durch den Film von Elke und Jürgen Partenscky, der im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein am Naturkundemuseum Karlsruhe präsentiert wurde. Die nicht gerade unerhebliche Schar der Besucherinnen und Besucher, vorwiegend bestehend aus Erwachsenen, erlebte gespannt die Beobachtungen des Filmemachers, der, wie bei der Begrüßung durch Dr. Robert Trusch zu erfahren war, schon viele Jahre ehrenamtlich am Naturkundemuseum tätig ist. Über mehrere Jahre hatte Jürgen Partenscky gemeinsam mit seiner Ehefrau intensiv den Südlichen Schwarzwald in der Nähe der Wutach-Schlucht durchforstet, immer auf den Spuren des seltenen Kleinen Eisvogels (Limenitis camilla) und Großen Eisvogels (Limenitis populi).

© arik37 (Arik Siegel). Grosser Schillerfalter (Apatura iris) Purple EmperorAm Freitag, den 25. April 2014 um 19.00 Uhr konnten sich Schmetterlingsinteressierte eine Stunde lang auf eine ganz besondere Schmetterlingstour im Schwarzwald begeben. Ermöglicht wurde dies durch den Film von Elke und Jürgen Partenscky, der im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein am Naturkundemuseum Karlsruhe präsentiert wurde. Die nicht gerade unerhebliche Schar der Besucherinnen und Besucher, vorwiegend bestehend aus Erwachsenen, erlebte gespannt die Beobachtungen des Filmemachers, der, wie bei der Begrüßung durch Dr. Robert Trusch zu erfahren war, schon viele Jahre ehrenamtlich am Naturkundemuseum tätig ist. Über mehrere Jahre hatte Jürgen Partenscky gemeinsam mit seiner Ehefrau intensiv den Südlichen Schwarzwald in der Nähe der Wutach-Schlucht durchforstet, immer auf den Spuren des seltenen Kleinen Eisvogels (Limenitis camilla) und Großen Eisvogels (Limenitis populi).

Der Film, ein Zusammenschnitt von verschiedenen Video- und Fotoaufnahmen vor Ort und von anderen Lokalitäten, zeigte in weitflächigen Landschaftsbildern den Lebensraum der beiden Schmetterlingsarten und von anderen Faltern, Vögeln, Säugetieren und Pflanzen. Hilfreich waren dabei die zahlreichen interessanten Informationen, die der Filmemacher in seinen eigenen Worten im Film eingebettet hatte. Besonderes spannend waren die Nahaufnahmen der verschiedenen Entwicklungsstufen des Kleinen Eisvogels (Limenitis camilla), vom Hibernarium (Überwinterungs-stadium), über die verschiedenen Raupenstadien, bis zur Verpuppung. Die verschiedenen Stadien wurden aber nicht vor Ort in Fotos dokumentiert, sondern waren von mitgenommenen Raupen in leichter zugänglicherem Gebiet fotografiert und gefilmt worden. Auch der Große Eisvogel (Limenitis populi), der eine ähnliche Entwicklung wie der Kleine Eisvogel (Limenitis camilla) durchlebt, konnte im Film bewundert werden. Doch nicht nur die Begegnungen mit den „Eisvögeln“ waren zu sehen, auch andere Schmetterlinge wie Grünwidderchen (Adscita statices), Mohrenfalter (Erebia), Brauner Feuerfalter (Lycaena tityrus), Kleiner Fuchs (Aglais urticae), Trauermantel (Nymphalis antiopa), Grünader-Weißling (Pieris napi), Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni), Kaisermantel (Argynnis paphia), Weißer Waldportier (Aulocera circe), Admiral (Vanessa atalanta) und im Besonderen den Kleinen Schillerfalter (Apatura ilia) und den Großen Schillerfalter (Apatura iris) gab es aus der Nähe zu beobachten. Nach knapp einer Stunde endete der interessante Ausflug mit Elke und Jürgen Partenscky zu den Biotopen des dekorativen aber auch scheuen Kleinen und Großen Eisvogels im Schwarzwald. Und manch eine Besucherin oder Besucher sah sich sicherlich durch den Filmvortrag animiert, sich ebenfalls auf die Spuren dieser scheuen Schmetterlinge im Schwarzwald zu begeben.